Addio Peter Brook

La prima volta che ho visto uno spettacolo di Peter Brook mi si è aperto un mondo. Avevo appena fatto la maturità e la mia passione per il teatro mi aveva portato, a fine settembre, a Venezia. Alla Biennale, alla Fenice, assistetti al suo Sogno di una notte di mezza estate (1972). Tutto quello che pensavo del teatro, e che non avevo mai trovato negli spettacoli che arrivavano nella mia città di provincia, prodotti medi senza punte particolari, si rivelò quella sera. Lo spazio era occupato in tutte le sue dimensioni, orizzontali, verticali, diagonali. Il movimento scenico era una componente essenziale che dava smalto al testo, rivelando le sue varie facce, le sue profondità. Aiutava a contrapporre la compassatezza statuaria del mondo razionale dell’Atene di Teseo e Ippolita, quello magico, onirico del bosco dove Puck e gli altri esseri magici volteggiavano con corde e trapezi, e l’altro ancora delle intrusioni comiche, clownesche, degli artigiani, spinte al grottesco di popolani che vogliono compiacere la corte, tenuti a distanza con sufficienza.

Fu la rivelazione di quanto uno spettacolo potesse essere una festa e un viaggio psichico. E fu un esempio di quello che avevamo letto nel libro che lo aveva fatto conoscere, Il teatro e il suo spazio, trasformato sullo scorcio iniziale degli anni ’70, insieme a Il teatro e il suo doppio di Artaud, in una specie di Bibbia teatrale.

Ora se n’è andato, a 97 anni, Peter Brook, nato nel 1925, attivo quasi fino all’ultimo momento della sua lunga esistenza. Credo che sia sbagliato definirlo un monumento del teatro, perché lui in questa arte effimera, e nel cinema, ha sempre cercato di portare un soffio vitale, un vento che scompigliasse i giochi fatti, passando da un ruolo istituzionale nella Royal Shakespeare Company a esperimenti continui, viaggi di scoperta, esplorazioni delle possibilità dell’attore e delle arti della scena.

In Il teatro e il suo spazio (era stato tradotto così alla fine degli anni ’60 quel suo libro fondamentale, The Empty Space, che tornerà in seguito a essere Lo spazio vuoto) parlava di teatro mortale, quello inutile, di conversazione, di tradizione, fatto di intrattenimento ed effetti speciali, che spesso diventa noia mortale. Poi raccontava altri tipi di teatro, quello rozzo, popolare, quello sacro, che apriva le porte del sublime e del rito, quello immediato. Opportunamente combinati questi altri tipi di teatro potevano creare qualcosa di vivo sul palcoscenico, portando gli spettatori a fare esperienze palpitanti. In quello scritto e in altri enunciava la verità che lo ha guidato per tutta la vita: non c’è bisogno di grandi apparati scenici, di produzioni strepitose. Basta poco per far sognare lo spettatore: bravi attori, una sala anche vuota da riempire con azioni significative e tanta immaginazione, capace di portare in ogni dove. Anzi, e questo ce lo ha dimostrato con i suoi spettacoli, più vuoto è lo spazio, più sono capaci gli attori di riempirlo e trasfigurarlo con i loro corpi e la loro creatività, più il teatro diventa avventura affascinate, di passione e conoscenza.

E vennero spettacoli dove queste idee furono perfettamente realizzate, come Mahābhārata (1985), un viaggio lungo otto-nove ore nella grande epica indiana, un lavoro dove con le parole, con la narrazione, con gesti semplici, con un uso meraviglioso di oggetti poveri si creavano mondi, sentimenti, scontri, fino a una guerra devastante, con un’arma terribile che esplodeva come una grande bomba, riempendo di fumo la sala tanto da costringere gli spettatori a scappare fuori e lo spettacolo a un lungo intervallo per far svanire i fumi.

Vennero spettacoli come La tragédie d’Hamlet (2000), come le opere create in Sud Africa con attori neri. Vennero straordinarie incursioni nell’opera lirica che mostrarono come si potesse fare anche il melodramma senza allestimenti faraonici, andando all’essenza del testo e della musica: ricordiamo tra tutte la Carmen. Fino all’ultimo spettacolo visto qualche anno fa, nel 2016, Battlefield, campo di battaglia, un ritorno alla materia del Mahābhārata, resa ancora di più essenziale, uno sguardo a ciò che restava dopo la battaglia, un monito, scriveva il regista, ai potenti della terra, Obama (allora presidente degli Stati Uniti), Putin e altri grandi come un invito a sottrarsi dalla guerra, che porta solo alla distruzione totale. L’andamento era quello di una narrazione favolistica, su un tappeto, all’orientale, che si accendeva in conflitti e momenti di forte intensità emotiva.

L’impegno civile e lo scavo umano sono sempre state le cifre della sua arte, da film come Il signore delle mosche (1963), King Lear (1971), Incontri con uomini straordinari (1979), dove ripercorre il fascino provato per le idee e le pratiche di Gurdjiev, a spettacoli del suo “teatro della crudeltà”, ispirato ad Artaud, come Marat/Sade (1965), che fece conoscere una giovanissima Glenda Jackson, o come Us, come Stati Uniti ma anche come “noi”, sulla guerra del Vietnam.

Un lunghissimo capitolo bisognerebbe dedicare ai suoi attori, dalla moglie Natasha Parry, vista a Reggio Emilia in un’entusiasmante Finale di partita, fino al nostro Vittorio Mezzogiorno o a Bruce Myers e Yoshi Oida o a veri guru come Sotigui Kouyaté, proveniente dalla tradizione africana di quegli straordinari narratori orali e depositari della memoria dei popoli che sono i griot.

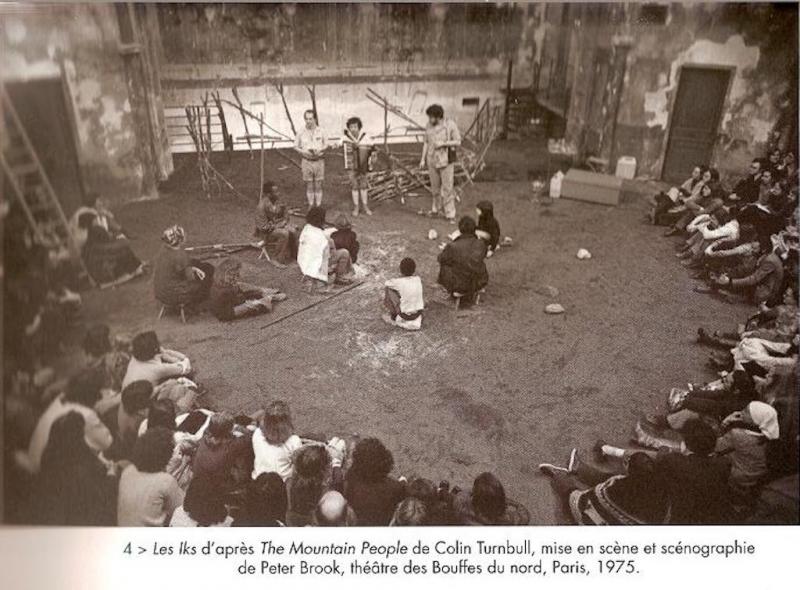

Esploratore curioso, fu lui a far conoscere nell’Europa occidentale Jerzy Grotowski e a lanciare il suo libro Per un teatro povero. Viaggiò in Afghanistan e in altri paesi, traendone sempre materiale per le sue creazioni. Percorse a lungo l’Africa cercando storie in cambio di quelle che recitavano i suoi attori: il risultato di quel ritorno alle origini più semplici del teatro fu uno spettacolo di esemplare linearità su una tribù a rischio di estinzione, Les Iks. Aprì un proprio centro multinazionale di ricerca sull’attore a Parigi nello spazio postindustriale delle Bouffes du Nord.

Nell’autobiografia I fili del tempo, pubblicata da Feltrinelli nel 2001, esemplifica un certo suo modo di procedere con un apologo.

Un giovane allievo ufficiale cerca di attraversare un fiume servendosi di un tronco. Si tiene in precario equilibrio reggendosi a un ramo, mentre un sergente gli urla di lasciarsi andare. E lui, invece, continua ad aggrapparsi mentre avanza lentamente, fino a rimanere attaccato solo a una foglia. Un urlo più forte, un ultimo pensiero di esitazione e finalmente – piano – abbandona la presa, brancola, pende, cade. Il tronco e la foglia, conclude, “sono diventati parte della mia mitologia privata. Per certi aspetti contengono l’essenza del conflitto che per tutta la mia vita ho tentato di risolvere: quando aggrapparsi a una convinzione e quando vedere oltre e lasciarsi andare”.

Altre sono state le guide sicure per creare spettacoli caratterizzati sempre da profondità e leggerezza, capacità di penetrare fino in fondo le pieghe più riposte dei testi, di prendere posizione, di affascinare. Tali guide sono state il ritmo, da trovare sempre nelle parole, nella narrazione e in essenziali contrappunti musicali, da inventare in gesti che restituiscano vita al testo; la curiosità di scoprire continuamente nuovi mondi; la fiducia negli attori di diverse tradizioni, da far interagire per creare, attraverso le differenze culturali e espressive di ciascuno, qualcosa di profondo, di vero. Brook ha sempre creduto non nell’esibizione ma nel lavoro su sé stessi, con la convinzione che il non sapere non è povertà, ma stupore che può condurre lontano la ricerca continua di qualità. L’amore per la verità è stato un suo sentiero maestro, per quella verità che si scopre paradossalmente attraverso la finzione della scena, capace di mostrare in modo concentrato la vita più nuda e più intensa, in un tentativo, caro a molti artisti novecenteschi, di far scattare cortocircuiti tra arte e vita, per cambiare la vita e l’arte.

Con i suoi profondi occhi azzurri, con il suo fare da grande saggio che cerca di scoprire i segreti del cielo e della terra, Brook non ha mai dismesso la fiducia che il teatro e il cinema siano fatti apposta per andare “altrove”.